Сила слова: как работает ораторское искусство и почему его боятся даже гении

Ораторское искусство — это не просто умение красиво говорить. Это инструмент влияния, способ управления вниманием, эмоциями и даже поступками людей. Те, кто владеет словом, могут вдохновлять толпы, убеждать сомневающихся и защищать правду — или умело скрывать ложь. История, психология и даже физиология человека тесно переплетаются в этом древнем искусстве.

От античных форумов до TED Talks

Ораторское мастерство корнями уходит в Древнюю Грецию. Именно там впервые появились школы риторики, где учили, как построить речь, воздействующую на разум и чувства слушателей. Демосфен, один из величайших ораторов античности, начал с того, что заикался и боялся публики. Он тренировал дикцию, произнося тексты с галькой во рту и перекрикивая шум моря. Его пример — классическое доказательство: ораторское мастерство не врождённый дар, а дисциплина, выработанная трудом.

Римляне довели риторику до совершенства. Цицерон и Квинтилиан рассматривали речь как сочетание логики, морали и эстетики. Их подход до сих пор лежит в основе университетских курсов публичных выступлений. Сегодня их место заняли спикеры TED, политики, бизнес-тренеры и блогеры, чьи фразы расходятся на цитаты. Но принципы остаются прежними — воздействовать словом.

Психология оратора: уверенность — не главное

Многие уверены, что хороший оратор — это человек без страха сцены. Но на деле всё наоборот: почти каждый испытывает тревогу перед выступлением. Секрет успешных спикеров — не отсутствие волнения, а умение его контролировать.

Исследования показывают, что небольшое волнение усиливает концентрацию и делает речь более живой. Главная задача — перевести страх в энергию.

Три кита, на которых держится любой сильный оратор:

- Чёткая структура — вступление, развитие, кульминация, вывод. Без логики не будет доверия.

- Контакт со слушателями — зрительный, эмоциональный и интеллектуальный. Даже монолог — это всегда диалог.

- Искренность. Публика чувствует фальшь быстрее, чем замечает ошибку в словах.

Как действует слово: невидимая физиология влияния

Во время хорошей речи в мозге слушателей активируются те же зоны, что и у говорящего. Это явление называют «зеркальным эффектом». Проще говоря, когда оратор рассказывает историю с чувством, у публики включаются аналогичные эмоциональные реакции — они переживают сказанное, словно сами участники событий.

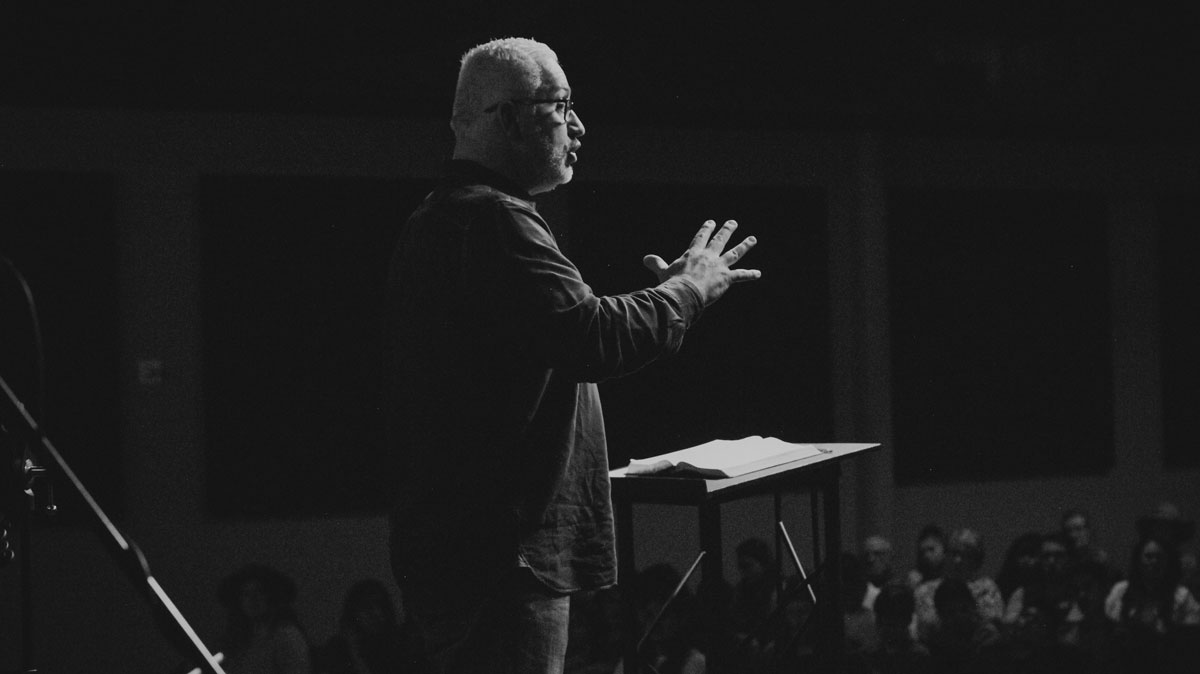

Добавьте к этому ритм, паузы, мимику, интонацию — и вы получите мощное средство воздействия. Не случайно религиозные проповеди, предвыборные речи и мотивационные тренинги используют схожие приёмы.

Современные приёмы: от сторителлинга до невербального языка

Современные спикеры уже не читают заученные тексты. Сегодня ценится живое слово — с личными историями, юмором, эмоциональными всплесками.

Один из самых эффективных инструментов — сторителлинг. История цепляет внимание лучше, чем статистика. Люди запоминают не цифры, а эмоции.

Не менее важна жестикуляция: открытые ладони вызывают доверие, а взгляд в глаза делает слушателя вовлечённым. Даже паузы имеют значение — они создают напряжение и дают смыслу время осесть.

Ошибки, которые губят даже хорошую речь

- Избыток заумных слов. Люди слушают не ради демонстрации ваших знаний, а ради понимания.

- Монотонность. Даже идеальный текст теряет силу, если произносится без интонаций.

- Отсутствие эмоций. Сухая речь не убеждает — она усыпляет.

- Слабый финал. Завершение должно быть как удар гонга — коротким, ёмким и запоминающимся.

Почему ораторское искусство нужно каждому

Публичные выступления — не удел политиков и артистов. Каждый человек ежедневно говорит: на работе, в семье, в переписке. От того, как он выражает свои мысли, зависит многое — карьера, отношения, уверенность в себе.

Умение говорить — это умение влиять. А в эпоху, когда внимание становится новой валютой, ораторское искусство превращается в одно из самых ценных человеческих навыков.

Хороший оратор не тот, кто говорит громко, а тот, кого слушают. И чем больше слов произносит человечество, тем выше ценность тех, что действительно попадают в сердце.